包丁を使っている間に刃こぼれや欠けが出来てしまう場合があります。写真のように刃がギザギザになってしまうと切れ味が悪くなり、食材がきれいに切れなくなってしまいます。刃こぼれや欠けが起きる原因は硬いものを切ったり、錆びたり、何らかの衝撃を受けたりしたことによるものですが、これらの理由が無く、普通に使っていても長年研ぎをしていなければ、小さく欠けて刃先がギザギザになることもあります。

實光では包丁修理を承っていますが、包丁が欠けたらいつもプロの修理を受けるのでは大変、自分で研いで直せないかという声をたくさんいただきます。今回は、包丁の欠け・刃こぼれを直す研ぎ方について詳しく解説します。

はじめに、包丁の刃こぼれ・欠けの原因と、それを防ぐための対策について解説します。

なぜ包丁の刃こぼれや欠けが起こるのか?

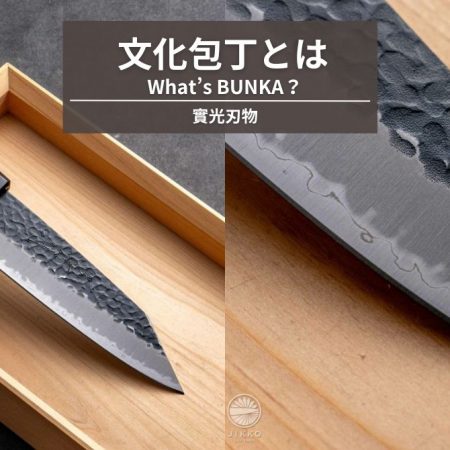

今回使用する包丁は、非常に鋭く研いだ両刃の万能包丁です。この包丁で冷凍食品など固いものを切ってしまったために、欠けてしまいました。 鋭く研ぐと切れ味は良くなりますが、その分脆くなるので、冷凍食品など硬い食材を切る際には注意が必要です。

欠けにくい刃付けとは?

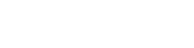

両刃の万能包丁の刃付け方法について解説します。包丁は鋭くするために鋭利な刃先を作ってしまうと、切れ味が良い反面、欠けやすくもろい刃先になってしまいます。

そのため、欠けにくくするために刃先に角度をつけて少し厚みを持たせることで、欠けにくい刃先をつくることができます。これを「小刃付け」と呼びます。

砥石の準備と包丁の欠け修理の手順

包丁の欠けを修理するための具体的な手順について説明します。包丁の構造から準備、研ぎの実践方法までを詳しく解説します。

包丁の構造と準備

まず、この包丁の構造を紹介します。これはステンレス・V金10号・ステンレスという3枚合わせのサンドイッチタイプの包丁です。写真の波が見える部分からV金10号の切る材質が見えている状態です。

包丁を研ぐ際には、鋼材が出ている表と裏の両方を均等に研ぐことが重要です。

研ぎの前準備

木の柄の包丁は使用前に水で濡らすと汚れにくくなります。包丁を濡らしてから研ぎ始めます。この包丁はかなり薄い刃になっていますので研ぎすぎないように3000番の砥石を使いますが、なければ1000番でも大丈夫です。

砥ぐ前に砥石をまっすぐにする面直しをしてください。まっすぐでない砥石を使うと包丁が砥石に当たらない部分ができてしまい、研ぎができなくなります。

| 砥石3000番 | 砥石1000番 |

|

|

小刃付けの方法

小刃付けとは、包丁を少し角度をつけて研ぐ方法です。垂直に包丁を立てて、その半分の角度で研ぎます。この方法で欠けの修理を進めます。研ぐ際には、角度がぶれないように注意します。

研ぎ方の実践のポイント

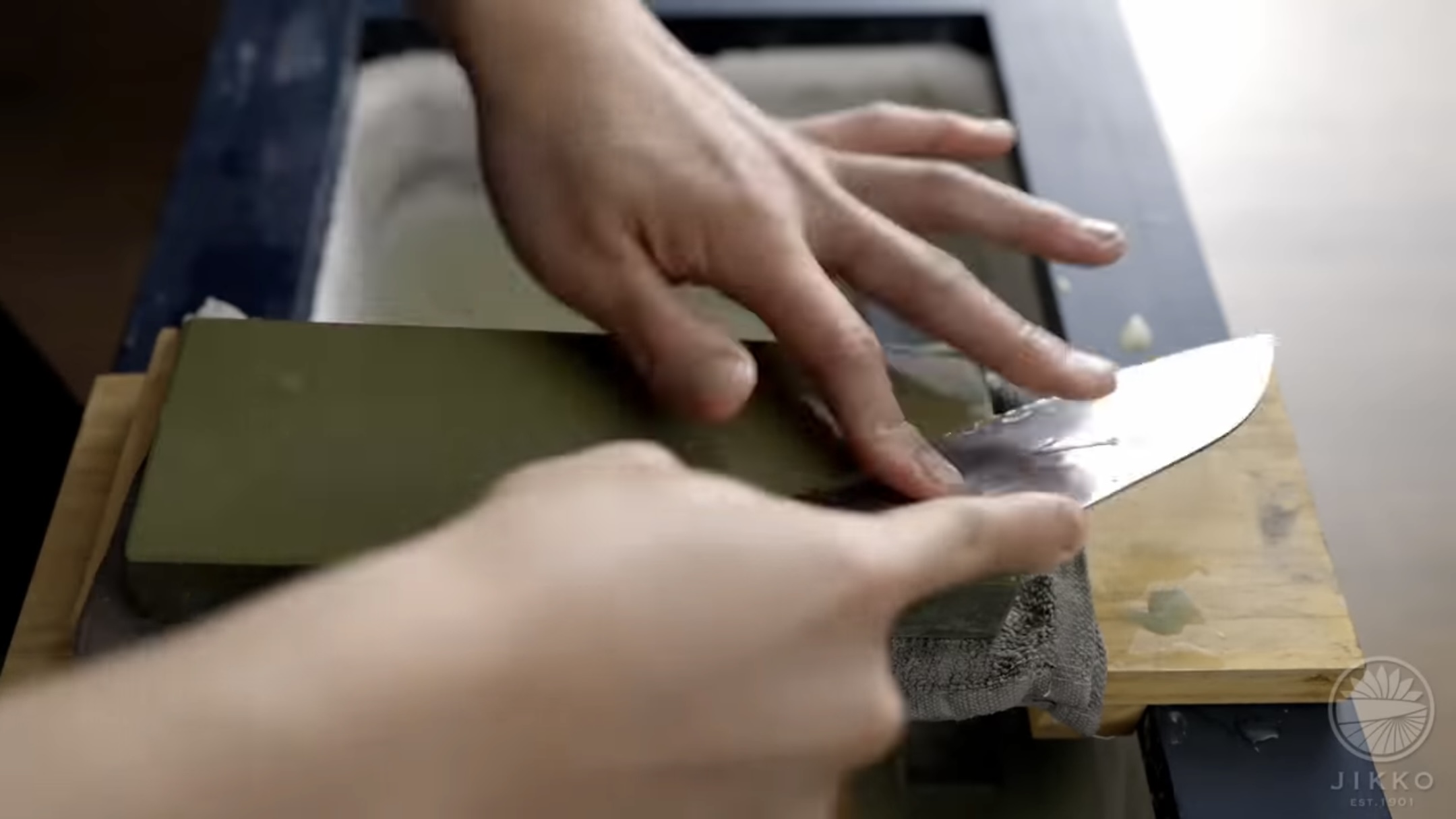

包丁の欠けている部分だけを研ぐと包丁の形が変わってしまうので、全体を減らしながら研いでいきます。包丁は砥石に対して45℃に当てて研いでいきます。慣れるまでは部分的に回巣を決めて砥いでいくのがおすすめです。

刃元を10回、真ん中も10回、切っ先部分も10回と同じ数だけ研いでいけば、形が崩れにくくなります。また表と裏も同じように研ぐのが良いでしょう。表だけで一気に欠けを徒労とするのではなく、表と裏、同じ回数を研ぎ、欠けを取っていくようにしてください。

|

|

|

表 押すときに力を入れて引くときに力を抜く |

裏 引くときに力を入れて押すときに力を抜く |

仕上げ砥石での研ぎ

欠け修理が終わったら、仕上げ砥石で全体を磨きます。今回は6000番の仕上げ砥石を使います。研ぐ前は必ず面直しを行ないます。

研ぎ方は先ほどと同じです。包丁の背側に動かすときに力を入れて、刃先側に動かすときに力を抜く方法で研ぎをします。

最後の小刃付け

最後の小刃付けは何度も砥石にあてて研ぐのではなく、切っ先からアゴ部分まで滑らせて砥ぐように研ぎます。下記の写真の流れをつなげて、ゆっくりスライドするように砥いでいきます。角度は始めの小刃付けと同じで、裏表3回ずつします。

最後にカエリを取るために、表裏1回ずつ砥石にあてて研ぎます。

| 切っ先 | 真ん中 | 刃元 |

|

|

|

刃の調整と最終仕上げ

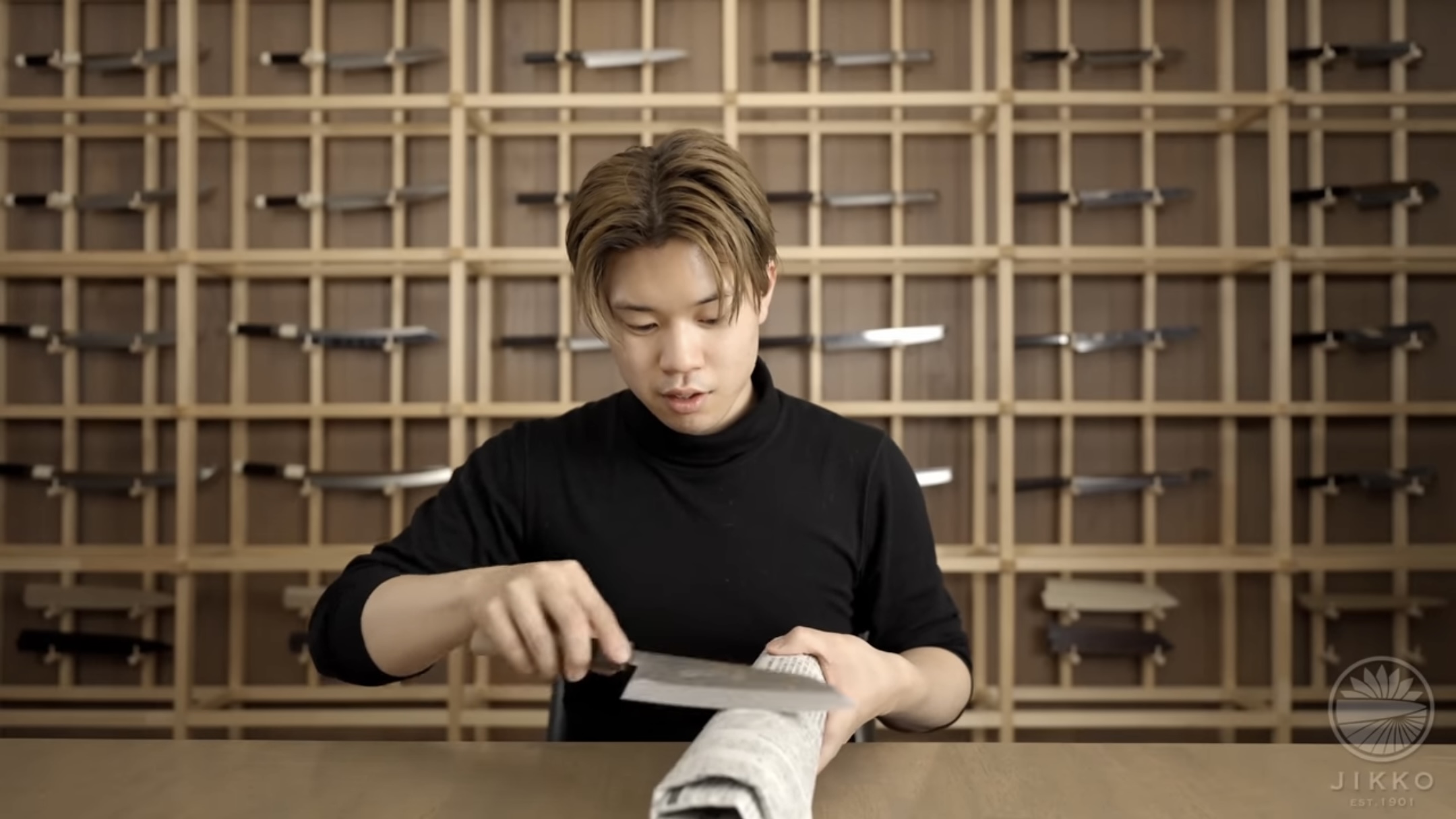

最後に、バリ取りを行います。新聞紙を丸めてに包丁の刃をこすりつけ、刃先のくずを取り除きます。これで包丁の修理が完了します。

研ぎが完了した包丁

今回研いだ包丁は元々薄い刃の包丁だったため、3000番と6000番で仕上げました。ただ、通常の厚みのある包丁の場合、6000番で仕上げをする前に、1000番で厚みを取ってから小刃付けをした方が、より切れやすくなります。

| 表 | 裏 |

|

|

【動画を見る】

實光刃物では、ご家庭でできない専門の研ぎ修理を承っております。大きな欠けができたときや研ぎ直しをしても切れ味が戻らない時は實光の研ぎ修理をご依頼ください。

包丁の欠け直しについてのQ&A

ここからは、研ぎに関するご質問にお答えします。

Q:ステンレスの包丁は砥石で研げますか?

A:ステンレスの包丁でも砥石で研ぐことができます。ハガネの包丁に比べて、特に硬度が高いステンレスは研ぎにくい場合があります。しかし、研ぎにくいという意味と研げないという意味は同じではありません。研ぎに時間がかかってしまうことは事実ですが、ステンレスの包丁でも包丁研ぎで良い切れ味を復活させることができます。

Q:湯呑みの裏で包丁を研ぐとどうなる?

A:湯呑みの裏には通常、粗い陶器の部分があり、これが簡易的な砥石として機能するといわれていますが、おすすめできる方法ではありません。包丁や湯呑みを傷つける可能性があるため、研ぎには専用の砥石をご使用ください。

Q:刃こぼれを治す方法はありますか?

A:刃こぼれを直す場合は、荒砥石を使用します。荒砥石は中砥石よりも包丁が削れやすく、包丁の形状を直す作業に適しています。荒砥石使用後、中砥石、仕上げ砥石で研ぐときれいに仕上がります。しかし、大きな刃こぼれがある場合は角砥石で形状を直すのが困難なため、プロの修理を受けることをおすすめします。

Q:包丁は何年くらい使えますか?

A:包丁の寿命は、使用頻度や手入れの方法、包丁の材質によって異なりますが、包丁の刃が無くなって砥げなくなるまで使えます。一般的には、毎日包丁を研ぐ料理人でも5年から10年、家庭用の方なら20年、30年と長期間使うことができます。ただし、研ぎを怠ると切れ味が悪くなり、錆びたり、刃こぼれしたりすることもありますので、定期的な手入れが重要です。

Q:刃こぼれした包丁は使えますか?

A:刃こぼれした包丁も使うことは可能ですが、切れ味が大きく低下するため、作業効率や安全性が損なわれることがあります。そのため、刃こぼれした包丁は砥石で研いで、刃こぼれを直す必要があります。軽度の刃こぼれであれば、砥石を使って自分でも研ぎ直すことが可能です。しかし、深刻な刃こぼれの場合は、専門の研ぎ師に修復を依頼するか、修復が難しい場合には買い替えを検討するのがよいでしょう。

Q:刃こぼれする理由は何ですか?

A:刃こぼれが起こる理由はいくつかあります。まず、硬い食材や骨を切る際に、刃に過度な負荷がかかり、欠けてしまうことがあります。特に薄刃の包丁は影響を受けやすく、包丁をたたくように切ったり、横の力を加えて切るなど、誤った使い方をすると刃が傷みやすくなります。高硬度の鋼材を使用した包丁は、鋭い切れ味を持つ一方で、衝撃やねじれによって脆くなることがあり、刃こぼれしやすい特性があります。さらに、包丁を不適切に保管したり、誤った研ぎ方をしたりすると、刃が弱くなり、刃こぼれが発生する可能性が高まります。

Q:シャープナーの欠点は何ですか?

A:シャープナーで研ぐのは、砥石で研ぐように刃を付けなおしているのではなく、刃の食い込みが良くなるように刃を立てている状態です。そのため、厳密に言うと砥石で研いだようになっているわけではありません。シャープナーで一時的に切れ味を復活させられますが、その切れ味を持続することは難しく、シャープナーばかりで、ずっと包丁のメンテナンスすることはできません。定期的に砥石で包丁を研ぐメンテナンスが必要です。

Q:包丁を火で炙るとどうなる?

A:包丁を火で炙ると、刃の性能や品質に悪影響を及ぼす可能性があります。まず、高温にさらされることで、包丁の鋼材に含まれる成分が変化し、硬度や刃の鋭さが失われることがあります。さらに、熱によって刃が歪んだり、表面に酸化が起こって錆びやすくなったりすることも考えられます。炙ることによって、一度失われた刃の鋭さや硬度は、元に戻すことが難しいため、包丁を火で炙ることは避けるべきです。

Q:刃こぼれがある場合、砥石の番手は?

A:刃こぼれがある場合、まずは荒砥石を使って修正するのが一般的です。番手としては、通常#200~#400程度の粗い砥石が適しています。この範囲の砥石は、刃こぼれ部分を削り取りながら、包丁の形状を整えるのに最適です。刃こぼれが修正された後は、#1000~#3000程度の中砥石で刃を整え、さらに細かい仕上げをしたい場合は#6000以上の仕上げ砥石を使って、切れ味を向上させます。段階的に番手を上げることで、刃こぼれをしっかり修復し、元の鋭さを取り戻すことが可能です。