皆さんは、堺刃物の本焼包丁という包丁をご存じでしょうか?本焼包丁とは、「本焼き」「一枚物」などと言われることもあり、熟練の職人によって作られる、抜群の切れ味を持つ最上級の包丁です。知らない方はもちろん、知っている方でも「なぜ本焼包丁は高評価を受けるのか?」「堺包丁との関係や製造工程、水焼きと油焼きの違いは?」など、興味が湧いた方も多いのではないでしょうか。

本記事では、全鋼(単一鋼材)の圧倒的切れ味や、焼き入れ・焼き戻し・研磨に至るまでの徹底解説を通じて、プロや上級者が本焼包丁を愛してやまない理由に迫ります。さらに、長く使いこなすためのメンテナンスや砥ぎのポイント、そして「實光刃物の本焼包丁」という具体的な選択肢もご紹介します。

ぜひ読み進めていただき、堺の伝統と匠の技が生み出す“究極の包丁”で、料理の次元を引き上げる魅力を実感してください。

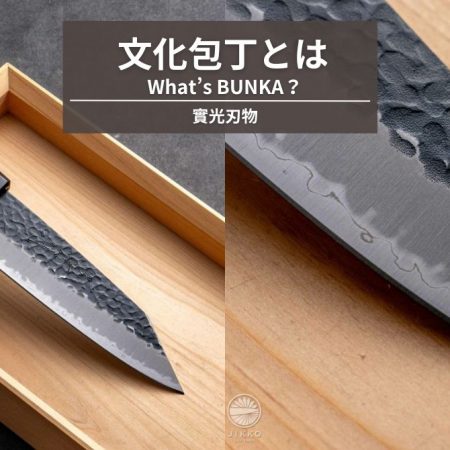

本焼包丁は「ほんやき」包丁と読みます。全鋼構造ならではの高い切れ味と、熟練職人による“焼き入れ”の工程でのみ得られる硬度・美しさを備えた和包丁です。上級者やプロ料理人の間では「究極の包丁」と評されることも多く、奥深い魅力を持っています。ここでは、そのエッセンスを簡潔に押さえてみましょう。

本焼きとは、全鋼(単一鋼材)ならではの圧倒的切れ味

本焼包丁が「本焼」と呼ばれる理由は、鍛造や焼入れで用いる鋼材が一枚の鋼(全鋼)で造られている点にあります。芯材と側材を組み合わせる「割「本焼包丁の魅力と秘密を徹底解説!プロが選ぶ究極の一本とは」というタイトルを見て、「本焼包丁とは何が特別なのか?」「なぜプロ料理人に愛用されるのか?」「水焼きと油焼きの違いは?」など、気になる疑問が浮かんだ方も多いのではないでしょうか。

実際、「本焼包丁は高いけれど、その値段に見合う価値はあるの?」といった声や、「堺包丁と本焼包丁の関係は?」「メンテナンスや研ぎ方は難しい?」といった質問は、よく目にするものです。

本記事では、切れ味の要となる高炭素鋼の選定や、鍛造・焼き入れ工程(水焼き・油焼き)の違い、さらには研ぎや錆対策など、本焼包丁の奥深い世界を余すことなく解説します。プロ仕様とされる理由や、マニアが惹かれる美しい仕上げの秘密も、具体的な工程やポイントとあわせてご紹介。上級者向けの視点から「本焼包丁の真価」を存分に楽しんでいただけるよう、堺包丁との歴史的背景や本焼特有のメンテナンス方法についても触れています。

この記事を読むことで、本焼包丁の魅力をより深く理解し、その唯一無二の切れ味を最大限に活かすヒントを得られるはずです。

「割込み」や「鍛接」ではなく、1つの鋼材を鍛造することで生まれる鋭い切れ味や、高い刃持ちは、プロの現場でこそ真価を発揮すると言えるでしょう。以下に、その圧倒的切れ味を支えるポイントをまとめました。

全鋼の強み

・叩いて鍛える「鍛造」と呼ばれる作業で作られた本焼包丁は非常に硬く、鋭い切れ味が発揮される

・合わせ包丁には無い、本焼包丁独特の焼き入れをすることで美しい波紋がみられる

優れた刃持ちと安定感

・焼き入れの温度管理や研磨技術が優れていると、刃先が長く持続する。

・調理現場での連続使用にも耐えるタフさが、プロ料理人からの高い支持を得ている。

堺包丁との深い関わり

日本の刃物文化を長く支えてきた堺は、全国的にも包丁の一大産地として名高い地域です。そこで培われた研磨・焼き入れの技術が本焼包丁の品質をさらに高め、プロが望む高水準の切れ味を実現してきました。ここでは、本焼包丁と堺包丁の密接な関係を整理してみます。

堺の伝統と本焼包丁

・大阪・堺は、日本の刃物文化を支えてきた代表的産地。

特に16世紀頃に「たばこ包丁」の製造で高い評価を得たことを機に、刃物作りが盛んになりました。

・高水準の鍛造・研磨技術が、現在の包丁づくりにも活かされている。

近畿圏に古くから根づいていた多様な鍛冶技術が、堺の職人たちにも影響を与え、包丁の焼き入れや研磨方法が一層洗練されていきました。

職人技術の粋が結集

・焼き入れの際に、わずかな温度差や時間管理で硬度・粘りが大きく変わる。

鋼に合わせた温度調整を見極めるには、長年の経験と感覚が不可欠です。

・堺の熟練職人は、この工程を安定して行えることで、本焼包丁の品質を維持している。

絶妙な焼き入れ技術は、安定した硬度としなやかさを実現し、プロが求める切れ味を長期間キープできます。

つまり、一本の鋼材を丁寧に鍛え上げる“全鋼”ならではの構造と、堺に脈々と受け継がれてきた高度な焼き入れ・研磨技術の融合こそが、本焼包丁の圧倒的な切れ味と耐久性を支えているのです。プロの現場で愛用されるのも、こうした伝統と匠の技が生み出す安定した品質と、研ぎ澄まされた性能があってこそといえるでしょう。

プロが本焼包丁を追い求める理由

本焼包丁がプロの現場で愛され続け、プロの中でも最高級品・最上級品と位置付けられる理由は、機能と美しさを兼ね備えた“総合力”にあります。本焼包丁ならではの高級感あふれる外観は、料理に向き合うモチベーションを高めてくれます。さらに、切れ味が鋭く刃持ちも良いため、繊細な切り口を実現でき、料理の味や見栄えに大きく影響を与えます。

高硬度の本焼包丁を上手に研ぐには独自のノウハウが必要なため、扱いを追求する過程そのものが料理人としての技術向上につながります。研ぎや使い込みを重ねて手に馴染むほど、より一層の愛着と満足感が得られるのです。

本焼包丁がもたらす主なメリット・デメリット

| メリット | 解説 |

| 切れ味 | 硬い鋼材で鋭い切れ味 |

| 刃持ち(切れ味の持続性) | 全鋼のため、歪みがでにくく、切れ味の持続性が非常に良い |

| 見た目の美しさ | 合わせ包丁には出ない波紋があり、日本刀のような美しさがある |

本焼包丁は、堺の伝統的な鍛造・研磨工程の結晶であり、全鋼ならではの優れた切れ味や、美しい鏡面仕上げに魅了される職人が後を絶ちません。単なる切れ味だけでなく、料理への取り組み方や仕上がりまで大きな影響を与えるそれこそが、上級者ほど本焼包丁の真価を感じる理由なのです。

本焼包丁の大きなデメリットは、価格とメンテナンスの難しさにあります。製造工程が非常に難易度が高く、職人も限られているため、大量生産はできません。その結果、他の包丁とは比較にならないほど高額になりがちです。

また、一枚物(全鋼)構造ゆえに歪みが出にくい一方で、もし歪みが生じてしまうと修正がほぼ不可能です。無理に力をかけると、高価な包丁が割れてしまうリスクもあるほど硬い材質で作られており、研ぎの技術にも高度なスキルが求められます。

こうしたハードルの高さは、料理人にとって「憧れの包丁」としての価値をさらに高める要因ともいえますが、それだけ扱いには十分な知識と器量が必要な包丁です。

徹底解説:本焼包丁の製造工程

本焼包丁が誇る圧倒的な切れ味と耐久性は、1枚の鋼材を鍛え上げる段階からすでに始まっています。鍛造・焼き入れ・焼き戻し・刃付け・研磨という一連の工程を経ることで、全鋼ならではの特性を引き出し、プロが求める高い水準を実現しているのです。ここでは、その製造プロセスを順を追って解説します。

鍛造から焼き入れまで(水焼き・油焼き)

包丁作りの最初の要となる工程が、鋼材を加熱・叩打して形を整える「鍛造」と、高温から一気に冷やす「焼き入れ」です。ここで本焼包丁ならではの高硬度と独自の粘りが生まれます。

鍛造による鋼の強化

高品質の鋼を火床(ほど)で加熱し、何度も叩き締めることで、不純物を減らしつつ金属組織を均一化。刃物として理想的な硬さ・形状に近づけます。

水焼き・油焼きの違い

水焼きは急冷して高い硬度を得やすいため、高い切れ味の包丁になります。しかし、硬い包丁のため割れなどのリスクが高めです。

一方、油焼きはゆるやかに冷却し、割れのリスクを抑えつつ、安定した硬度を狙います。油本焼は波紋が美しく出やすいため、美しい見た目の凝ったデザインの包丁が製造可能になります。

※實光の本焼では青紙1号、2号、白紙1号、2号は水焼きで、白紙3号は油本焼で製造しています。

鍛造から焼き入れまでの工程は、包丁の“素質”を決定づける重要なステップです。温度管理や時間調整のほんのわずかな違いが、刃先の性能に大きく影響します。

焼き戻しと刃付けの極意

焼き入れ後、鋼材は非常に硬度が高い状態ですが、逆に脆くなりやすい面もあります。そこで「焼き戻し」を行い、硬さと粘りのバランスを調整するのです。さらに「刃付け」で刃先の角度や形状を最適化することで、切れ味と耐久性が格段に向上します。

焼き戻しの目的

焼き入れ直後の鋼材は硬度こそ高いものの、衝撃には弱い状態。ここで適切に再加熱することで、しなやかさを取り戻し、プロが扱いやすい粘りを実現します。

刃付けで生まれる切れ味

焼き戻しが終わった後、刃先の角度や厚みを微調整する「刃付け」を行います。この工程は本焼包丁が誇る鋭さを決定づける、いわば“最終調整”のような役割を担います。

焼き戻しと刃付けの出来栄え次第で、使い勝手や切れ味の寿命が大きく左右されるため、長年の経験と磨き抜かれた感覚が欠かせません。

研磨と仕上げに宿る職人技

本焼包丁の完成度を左右するもう一つの重要なプロセスが、研磨と最終的な仕上げです。荒砥石から仕上げ砥石まで段階的に研ぎを施し、表面の凹凸を極限まで減らすことで、滑らかかつ強靭な刃先を作り上げます。

荒研ぎ・中研ぎ・仕上げ研ぎ

荒研ぎで刃の形状を整え、中研ぎで細部を修正し、仕上げ研ぎで鋭さと鏡面の美しさを引き出します。

鏡面仕上げのメリット

見た目の高級感だけでなく、刃表面が滑らかなほど食材との摩擦が減り、切れ味がさらに向上。料理の見た目や味にも好影響を与えます。

この最終段階で1本ごとに“クセ”を微調整し、プロのニーズに合った操作感を目指すのが、本焼包丁ならではの丁寧な作業です。

表:本焼包丁の製造工程とポイント

| 工程 | 主な作業 | ポイント |

| 鍛造 | 加熱・叩打で鋼を整形 | 不純物除去と均一化で高品質化 |

| 焼き入れ | 水焼きor油焼きで急冷 | 温度調整とリスク管理が鍵 |

| 焼き戻し | 再加熱で硬度と粘りを調整 | 高硬度を保ちつつ欠けにくさを確保 |

| 刃付け | 刃の形や構造などを精密に研削 | ミクロ単位の感覚が切れ味を決定 |

| 研磨・仕上げ | 刃の表面を適切に磨く・刃先の角度や厚みを調整 | 鏡面仕上げで抵抗を減らし美観も高める |

實光刃物の本焼包丁:あなたに合う1本を紹介

ここでは、實光刃物の本焼包丁をご紹介します。

| 商品名 | 【本焼青二】先丸刺身包丁 |

| 種類 | 刺身包丁 |

| 焼き入れ方法 | 水本焼き |

| 鋼材 | 青紙2号 |

| 商品名 | 【波浮】切付刺身包丁 |

| 種類 | 刺身包丁 |

| 焼き入れ方法 | 油本焼き |

| 鋼材 | 白紙3号 |

| 商品名 | 【富士山】牛刀 |

| 種類 | 牛刀 |

| 焼き入れ方法 | 油本焼き |

| 鋼材 | 白紙3号 |

| 商品名 | 【本焼青二】むき物包丁 |

| 種類 | むき物包丁 |

| 焼き入れ方法 | 水本焼き |

| 鋼材 | 青紙2号 |

| 商品名 | 【本焼白三】薄刃包丁 |

| 種類 | 薄刃包丁 |

| 焼き入れ方法 | 水本焼き |

| 鋼材 | 白紙3号 |

本焼包丁を使いこなすためのポイント

単一鋼材の本焼包丁ならではの切れ味を長く維持するためには、正しいメンテナンスや砥ぎ方が欠かせません。ここでは、上級者だからこそ押さえておきたい、本焼包丁ならではの手入れのポイントをご紹介します。

上級者ならではのメンテナンスと砥ぎ

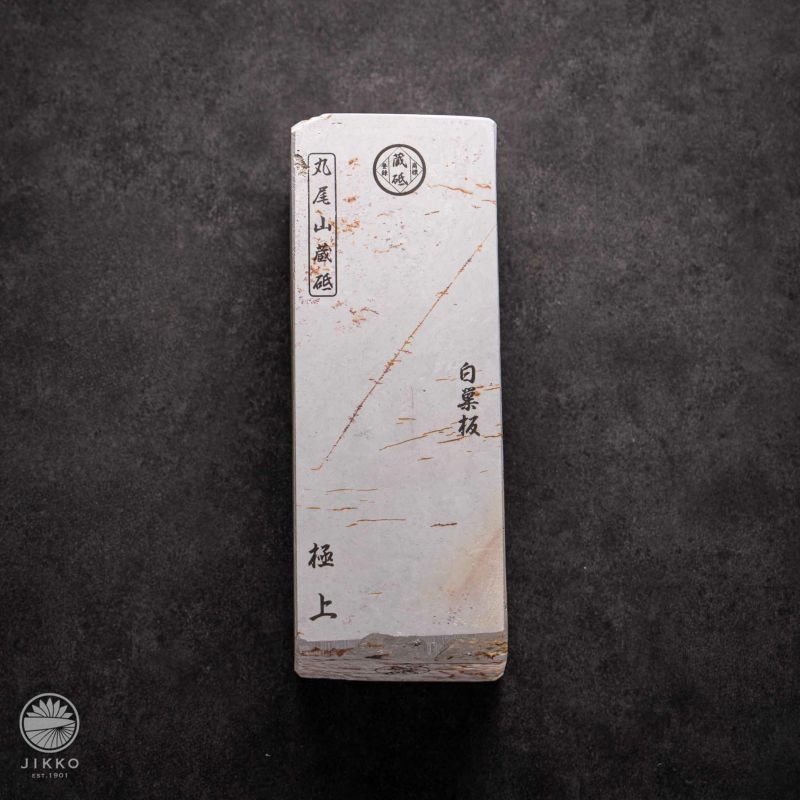

實光刃物には本焼包丁を研ぐための「柔らかめ」の砥石があります。やわらかいとは、砥石を焼き固めるときに硬くならないように柔らかく焼き固めているということです。

硬めの砥石で本焼包丁などの全鋼の包丁を研ぐと、砥石を固めている研磨剤がつぶれたり気孔に包丁の削れた金属で埋まってしまうことで研ぎにくくなってしまいます。砥石が柔らかいと砥石の研磨剤がつぶれる前に砥石が削れて新しい研磨剤が表面に出るため、研磨力が良好な状態を保って包丁研ぎをすることができるようになります。

高級な包丁を研ぐなら、仕上げ砥石にもこだわりたいものです。實光刃物では、#13000のセラミック砥石をご用意しています。本焼包丁などの高級刃物には、このような番手の高い砥石で仕上げるのがおすすめです。

13000番の細かさで研ぐことで、刃先が非常になめらかになり、食材への摩擦を減らせます。また、仕上がりも美しくなり、包丁の魅力をさらに引き出せます。

天然砥石は自然の地層から発掘される大変希少な砥石で、プロや研ぎ上級者のあこがれの砥石と言っても過言ではありません。天然砥石で仕上げた包丁は、天然砥石独特の霞がかった光沢がある見た目になり、滑らかで柔らかい切れ味になります。

研ぎ手の腕次第で最大限の切れ味を出すことができるようになる砥石ですので、ワンランク上の研ぎをしたい方にぜひお使いいただきたい砥石です。

刃こぼれ・錆びを防ぐ日常ケア

高炭素鋼ならではの繊細さを持つ本焼包丁は、日常的な使い方にもポイントがあります。雑に扱うと折れやすい・錆びやすいというデメリットが出るため、普段から少しだけ注意を払うことで、刃先の寿命は大きく変わります。

| 項目 | 解説 |

| 使用後の拭き取り | 洗浄後水滴をよく拭いて乾燥させ、油を薄く塗り錆を防止する |

| 骨付き食材の切断 | 無理に力を加えず、専用包丁と使い分ける。硬いものを切ると刃が欠けるので、硬い食材には不向き。 |

| 保管環境 | 湿気を避けた専用スペースで保管する |

錆や刃こぼれを防ぐうえで、最も重要なのは使用後の拭き取り・乾燥です。硬い食材(骨付き肉や冷凍食品)は別の包丁でカットするなどの使い分けも効果的でしょう。

本焼包丁についてのよくある質問

Q: 本焼包丁と霞包丁の違いは何ですか?

A:本焼包丁は一本鋼(全鋼)で作られているため、研ぎを重ねても鋭さを維持しやすい一方、高硬度ゆえの欠けやすさには注意が必要です。一方、霞包丁は芯材と側材を組み合わせる複合構造で、比較的研ぎやすく扱いやすい特徴があります。

構造の違い

・本焼包丁:単一鋼材(全鋼)

・霞包丁:芯材=鋼、側材=軟鉄(複合構造)

仕上がりや価格

・本焼包丁:希少性が高く、価格もやや高め

・霞包丁:コストパフォーマンスに優れ、メンテもしやすい

Q: 水焼きと油焼きでは、どちらを選べばいいのでしょうか?

A:水焼きは急冷によって高い硬度を得られるため、キレ味の鋭い刃が期待できますが、そのぶん割れやすさのリスクもあります。油焼きは緩やかに冷却するため、折れにくく安定感のある硬度に仕上がるのが特徴です。

| 焼き入れ方法 | 特徴 | 向いている人 |

| 水焼き | より高い硬度と切れ味 | 切れ味を最優先する上級者 |

| 油焼き | 安定した硬度と折れにくさ | 研ぎ直ししやすさや扱いやすさ重視 |

Q: 本焼包丁は欠けやすいと聞きますが、実際どうなのでしょう?

A:本焼包丁は高硬度を実現しているため、骨付き肉や冷凍食材を切る際に負荷がかかりやすく、刃先が欠けるリスクが高くなります。

注意すべきポイント

・硬い食材には別の包丁を使う

・使用後はすぐ拭いて乾燥

・こまめに手入れ行うことで錆びを防止

堺の本焼包丁で料理の次元を変える

一本鋼ならではの切れ味や、水焼き・油焼きなどの工程で生まれる独自の刃先特性、さらに、堺の伝統技術が支える高度な仕上げまで、本焼包丁には、プロやマニアを魅了する要素が数多く詰まっています。

繊細な食材を正確かつ美しく捌けるその感覚は、まさに“道具と一体になる”ような極上の体験。扱い方やメンテナンスのコツを理解すれば、料理の可能性を一段と広げてくれるはずです。「本焼包丁を使ってみたい」「さらに料理の精度を高めたい」と考える方は、ぜひこの圧倒的な切れ味と美しさを手に取って確かめてみてください。きっと、料理への向き合い方が大きく変わることでしょう。